発達障害を理解するための漫画はたくさん出ていて、皆さんも読まれたことがあると思います。

家族や親目線、支援者目線からの漫画も当事者理解の勉強にはなりますが、あくまで他者からの視点であり、本当のところ本人がどう考えていたのかまでは正直分かりません。

特に子供の場合は、健常児との比較や自己理解、言語化が大人ほどできませんから、周りが想像・観察して描かれています。

今回ご紹介する漫画は、著者であり当事者でもあるモンズースーさんが、同じく9名の現在は大人となった当事者から集められたエピソードが描かれた漫画です。

読んでみると一見、わがまま・自分勝手に思われる言動にも、子どもからすれば切実な想いがあると分かります。

はじめて発達障害を理解したい人にも、子どもの気持ちが理解できない人にも、二次障害を起こさせたくない人にも関わり方の参考になる漫画です。

発達障害と一緒に大人になった私たち

漫画では9名のエピソードですが、エピソードを募集したところたくさんのお便りがあり、当事者からのメッセージには次のような想いがあったそうです。

- 困難の多い人生だったけど、私のエピソードが誰かの役に立つなら嬉しい

- 発達障害の子を育てている人に知って欲しい

- こんな人もいるってことを伝えたい

著者モンズースーさんについて

著者のモンズースーさんは、出産後、ご自身もADHDと診断された当事者さんです。

第29回 コミックエッセイプチ大賞受賞。

受賞後始めたブログ 『漫画 生きづらいと思ったら 親子で発達障害でした』(1~3巻)がアメブロ総合1位に。現在はアメブロは掲載されておらず、livedoorブログに公式ブログがあります。

全体の感想

エピソード漫画として、診断名と二次障害、そして飲んでいる薬について書かれているものは、今までにない貴重な漫画だと思います。

- 二次障害と薬について書かれている本はあまりなく、参考になりました

- 子どもから大人になる過程が描かれているので、当事者目線で何に困り苦労するのかが分かる

- 子どもの頃は、発達障害だと親も気づいていないことが多く、苦しさ・困り感を言語化できないことで、耐える以外の方法がないことが、読んでいても辛かったです

- 発達障害の子どもは表情や表出が乏しいと言われていますから、気づかれないことが多いのではないでしょうか

- 本人は本当に困っているのに、それが周りからわがまま・自分勝手と思われているのが本当に辛い

- 子どもの頃に発達障害を見過ごされてきた人は、大人になって二次障害が出てから発達障害が分かることが多い

- 発達障害だと診断されることが結果的に本人の助けになっている

- 子どもに否定的な発言をすることは、どれほど子どもを苦しめているかが理解できる

- 「北風ではなく太陽で接する」は、一見遠回りに見えて一番効果があると私も実感しています

発達障害の子育ては、自分の今までの価値観や常識を一度壊して、そこから立て直す作業が必要だと思っています

印象的・勉強になったところ

漫画を読んで、勉強になったところはたくさんあります。そこから考えたことを書いていきます。

①モンズースーさんの場合[ADHD]

発達障害の方の次のような特性は知られてはいますが、それが日常生活をおくる上でどのような困りごと・孤独感を感じるのかが非常に分かりやすく描かれています。

- 睡眠障害

- 忘れ物が多い

- 頭の中も多動でうるさい

- 衝動性が強く行動力がある

- 新しいものが好き

- 自分に対して完璧主義

- シングルタスク

- 空気が読めない

- 人の顔や名前が覚えられない

- 単純作業が苦手

- 退屈が苦手で刺激が欲しい

- 感覚過敏

②はいろーどさんの場合[ASD/ADHD/うつ/ストラテラ]

認知特性の理解

はいろーどさんは、【カメラアイ】という認知特性があり、一度見たものは全部覚えているためノートを取る意味が分からなかったそうです。しかし、学校ではノートを取らないことで怒られますが、シングルタスクのためノートを取ると授業を聞き取れなくなるというということが起こってしまったのです。

「認知特性」とは、感覚器から受け取った情報を脳内で整理、記憶、理解、表現する能力のことです。人によってこの能力の得意不得意があり、それぞれ異なる方法で情報を処理します。これは発達障害に関係なく、誰もがそれぞれに持っている特性です。具体的には

- 視覚優位型

- 文章より図・イラスト・マップで理解しやすい。メモや板書が得意。

- 聴覚優位型

- 説明を聞いたほうが早く理解できる。音楽やリズムに強い。

- 言語優位型

- 言葉を読む・書くことで整理できる。説明文やマニュアルで覚えやすい。

- 体感優位型(感覚記憶型)

- 実際にやってみる・手を動かすと覚えやすい。体で覚えるタイプ。

ただ発達障害があると認知特性にかなり大きな「かたより」や「極端な強み・弱み」が現れることが多いです。典型的な認知特性としては

- ASD

- 視覚的な情報処理が得意な人が多い(例:図やパターン認識が得意)

- 聴覚情報(人の話し言葉など)を理解しにくい場合がある

- ADHD

- 複数の情報を同時に整理するのが苦手(情報処理の優先順位づけが難しい)

- 体感覚(動きながら考える)が得意なことも

- LD

- 読む(ディスレクシア)、書く、計算するなど特定の情報処理だけが著しく苦手

- 逆に、聴覚記憶や空間認識力が非常に強いケースも

ADHDで聴覚が優位の人もいます

認知特性の理解が大切な理由

発達障害のある人は

- 「理解できない」のではなく、情報の入り方や処理の仕方が違うだけの場合が多い

- 「できない」と思われやすい場面でも、特性に合った方法ならできることがたくさんある

支援方法としては、その子にあった学び方を探すことが大切です。一般的には

- ASDの子に、口頭だけで説明するのでなく、絵や図解で説明すると理解が早い

- ADHDの子に、机にじっと座らせるのでなく、動きながら覚えられる方法を取り入れる

- LDの子に、無理に文字だけで教えるのでなく、タブレットや音声、体験を活用する

こうした工夫で、本人の力がぐっと引き出されるケースが多いと言われています。

娘はカメラアイの持ち主で①視覚優位型

私は③言語優位型でマニュアルや取説を読むのが得意で読書も好きです。悩み事も書いて整理・分析しています。

みなさんもそれぞれに強みの特性があるのではないでしょうか。

また、はいろーどさんは聴覚優位もあったため、一度聴いた音楽を覚えられ、その場ですぐ演奏もできたそうです(ギフテッドではないかと思われます)。

はいろーどさんが子どもの頃に発達障害と診断され、認知特性を理解された支援を受けていたら、二次障害は発症せずに、その高い能力を活かした仕事ができていたのではないかと非常に残念でなりません。

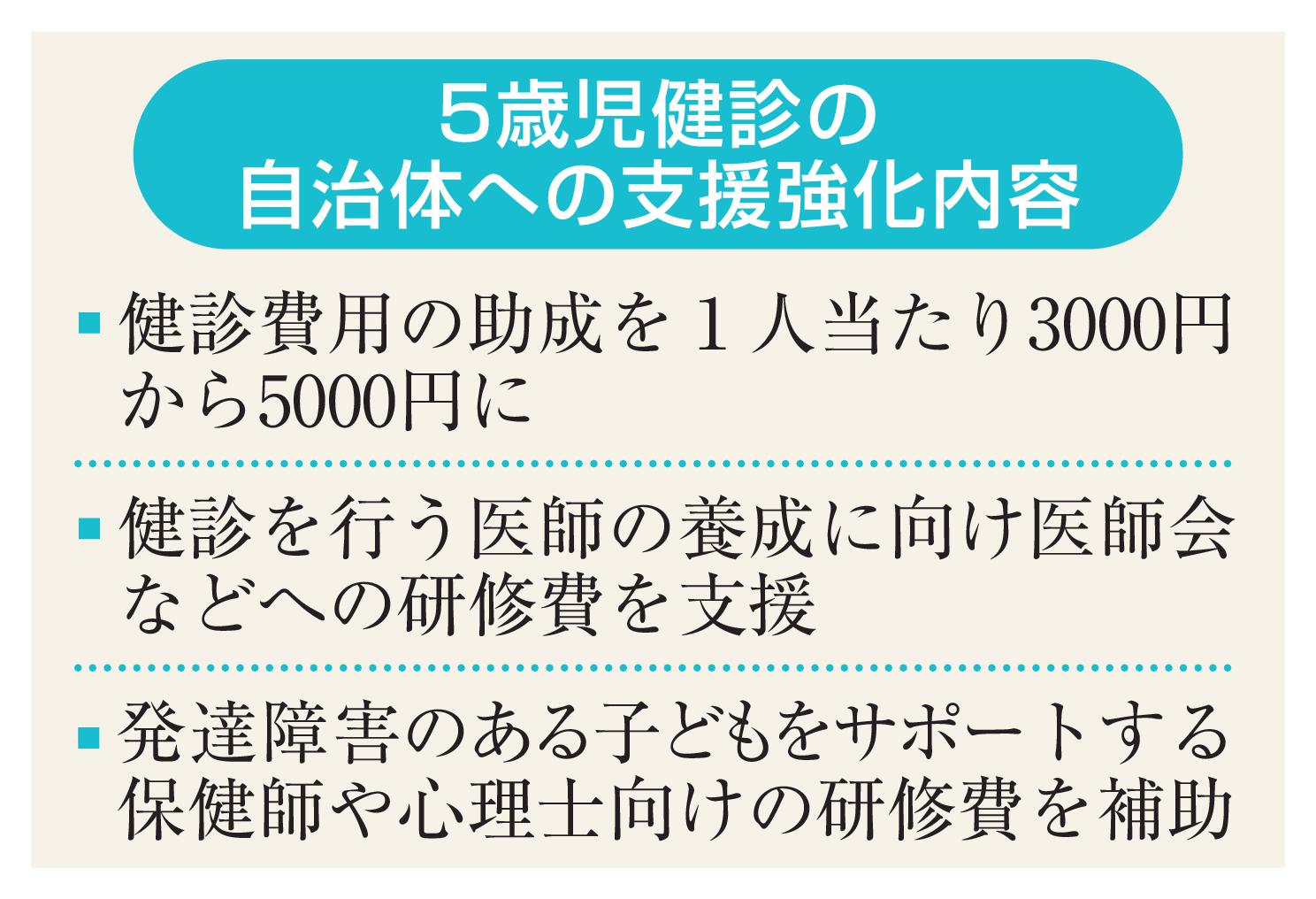

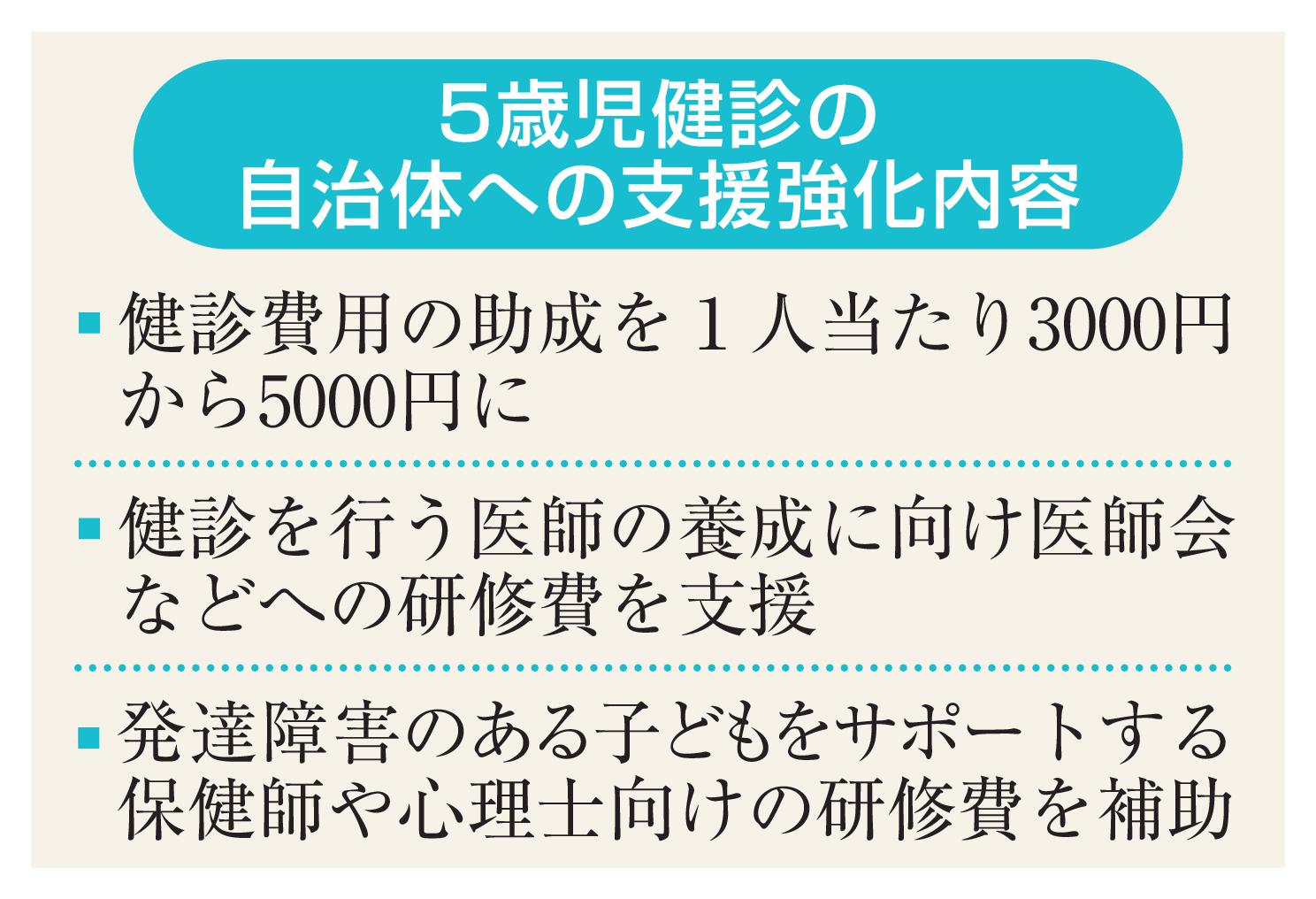

5歳児検診

2025年から発達障害早期発見のために5歳児検診に国から補助を引き上げました。これには課題もありますが(医師不足や診断後の支援体制、療育機関不足の問題など)、はいろーどさんの例を見ると、早期発見され適切な支援に結びつくことを願います。

③いくさんの場合[ASD/ADHD/うつ/ストラテラ]

いくさんも幼少期から大変苦労されて、大人になってから自殺を2度もしようとするまで追い込まれていました。ハローワークの心理士さんから精神科を紹介され、発達障害だと分かり、薬が効いて生活のQOLが上がりました。

薬の効果と副作用

いくさんの場合 【ストラテラ】

- 効果

-

- 聴覚過敏が緩和される

- 睡眠障害が改善され日中眠くならなくなる

- メモを取らなくても覚えられるようになる

- 人や物にぶつからなくなる

- 感情よりも理性が優先されるようになる

- 以前のように動揺したり不安になったりしなくなる

- しゃべり過ぎたりしなくなり会話が成り立つ

- 過食や拒食がなくなり体調がいい

他の人の効果

- 脳内言語も静かになった

- 副作用

-

- 薬の効果が出るまで数週間かかる。それまでは副作用だけが出る

- 吐き気

- 頭痛

- 悪寒

- 夜間の睡眠障害

- いくさんの場合は、1年ほどで副作用が納まった

- 喜びや情熱などの感情が薄くなる

他の人の副作用

- 創造的な活動が一切できなくなった

- 喉が渇く

- 耳鳴り

- 便秘

ストラテラが合わなくて、コンサータやインチュニブに替えた人もいます。

ADHDの薬は感覚過敏が緩和されるとよく聞きます

1年も副作用に耐え、効果があったのは本当に良かったです

ADHD治療薬の比較表

| 項目 | ストラテラ(アトモキセチン) | インチュニブ(グアンファシン) | コンサータ(メチルフェニデート) | ビバンセ(リスデキサンフェタミン) |

|---|---|---|---|---|

| 分類 | 非中枢刺激薬(SNRI) | 非中枢刺激薬(α2A作動薬) | 中枢刺激薬(ドパミン・ノルアドレナリン再取り込み阻害) | 中枢刺激薬(アンフェタミン系) |

| 主な作用機序 | ノルアドレナリンの再取り込みを阻害 | 前頭前野のα2A受容体を刺激 | ドパミンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害 | 体内でアンフェタミンに変化→神経伝達を活性化 |

| 主な効果 | 注意力改善、衝動性・多動にも効果 | 衝動・感情のコントロール、睡眠改善 | 強力な注意力改善、多動・衝動にも有効 | 強力かつ持続的な注意力改善、多動・衝動にも有効 |

| 依存性・乱用リスク | なし | なし | あり(第2種向精神薬) | あり(第2種向精神薬) |

| 即効性 | △(効果が出るまで1〜2週) | △(1週間前後) | ◎(1時間前後で効果) | ◎(1時間前後で効果) |

| 主な副作用 | 食欲低下、眠気、吐き気 | 眠気、血圧低下、めまい | 食欲低下、不眠、緊張感、チック悪化 | 同左+依存性・反跳(切れた時の落ち込み) |

| 服用回数 | 1日1〜2回 | 1日1回(夕〜夜) | 1日1回(朝) | 1日1回(朝) |

| 使用対象 | 6歳以上のADHD(成人にも適応) | 6〜17歳(成人はオフラベル) | 6歳以上(成人も) | 成人・6歳以上(日本では12歳以上) |

| 特徴的な適応例 | 注意障害が強いが刺激薬が使えない人 | 衝動性・情緒不安・チックを伴うタイプ | ADHD全般に第一選択、即効性が必要な場合 | 長時間効く、朝1回でOK、強めのADHDに |

まとめると

| 刺激薬に抵抗がある・副作用が強い | ストラテラ or インチュニブ |

| 衝動性・怒りっぽさ・チックが強い | インチュニブ(感情調整に強い) |

| 注意力の即効改善が必要 | コンサータ or ビバンセ |

| 長時間しっかり効いてほしい | ビバンセ(持続時間が最長) |

脳に作用する薬は「認知症」になるリスクを上げる?

アメリカを含む複数の国の研究で、特定の脳に作用する薬が認知症リスクの増加と関連していることが報告されています

🧠 認知症リスクと関連する薬剤

1)抗精神病薬(Antipsychotics)

抗精神病薬の使用は、65歳までに認知症の発症率が21倍に増加するというアメリカの研究結果があります。特にアリピプラゾール(商品名:エビリファイ)は、認知症リスクが高いとされ、注射剤形での使用時にリスクがさらに増加する可能性があります 。 (Antipsychotic, Aripiprazole)

2)ベンゾジアゼピン系薬剤(Benzodiazepines)

長期的なベンゾジアゼピンの使用は、認知機能の低下や認知症リスクの増加と関連しています。特に高齢者では、記憶力や注意力の低下が報告されており、使用中止後も改善に時間がかかることがあります 。 (Effects of long-term benzodiazepine use)

| 症状 | 処方される可能性のある薬 | 用途 |

|---|---|---|

| 不安・緊張 | エチゾラム(デパス) ロラゼパム(ワイパックス) アルプラゾラム(ソラナックス) | 社会不安、対人緊張、パニック症状など |

| 睡眠障害 | ブロチゾラム(レンドルミン) フルニトラゼパム(サイレース) リルマザホン(リスミー) | 入眠困難や夜間覚醒に対して |

| てんかん・チック | クロナゼパム(リボトリール) | 自閉スペクトラム症に合併する てんかんや不随意運動など |

デパスは娘が1年ほど飲みましたが効果がなくやめました

3) 抗コリン薬(Anticholinergics)

抗コリン作用を持つ薬剤(例:一部の抗うつ薬、抗パーキンソン薬、抗ヒスタミン薬など)は、認知症リスクの増加と関連しています。特に強い抗コリン作用を持つ薬剤の長期使用は、認知症の発症リスクを最大50%増加させる可能性があると報告されています 。 (Anticholinergic)

抗コリン薬は発達障害の中核症状(注意欠陥・社会性・感覚過敏など)に対しては直接の治療薬ではありません。あくまで「併発する症状や副作用への対応」として補助的に使われます。

| 薬の分類 | 主な薬剤名 | 処方される目的・場面 | 注意点・副作用 |

|---|---|---|---|

| 抗パーキンソン薬 (抗コリン薬) | トリヘキシフェニジル(アーテン) ビペリデン(アキネトン) | 抗精神病薬の副作用 (筋硬直、ジスキネジアなど)を緩和するため | 認知機能への影響、 眠気、口渇、便秘 |

| 抗ヒスタミン薬(第一世代) | ヒドロキシジン(アタラックス) ジフェンヒドラミン(レスタミン) | 睡眠補助、不安の緩和、感覚過敏によるかゆみの対処 | 強い眠気、 注意力低下、 抗コリン作用による認知機能の影響 |

| 三環系抗うつ薬(TCA) | アミトリプチリン(トリプタノール) | うつ・不安・強迫傾向への対処(現在はまれ) | 抗コリン作用が強く、認知・集中力に悪影響。 若年者では使用は慎重に |

⚠️ 注意点と対策

- 自己判断での中止は避ける:これらの薬剤を使用している場合、自己判断での中止は危険です。副作用や離脱症状のリスクがあるため、医師と相談の上で適切な対応を行うことが重要です。

- 代替治療の検討:必要に応じて、非薬物療法や他の薬剤への切り替えを検討することが推奨されます。特に高齢者では、認知機能への影響を最小限に抑える治療法を選択することが望ましいです。

- 定期的な認知機能の評価:長期的にこれらの薬剤を使用している場合、定期的に認知機能の評価を行い、早期に変化を察知することが重要です。

🧾 まとめ

アメリカを含む複数の研究で、抗精神病薬、ベンゾジアゼピン系薬剤、抗コリン薬の長期使用が認知症リスクの増加と関連していることが示されています。これらの薬剤を使用している場合は、医師と相談し、リスクとベネフィットを慎重に評価することが重要です。また、必要に応じて代替治療の検討や定期的な認知機能の評価を行うことで、リスクを最小限に抑えることが可能です。 (心血管治療薬が認知症リスクを低下させる可能性(Cardiovascular drugs may reduce dementia risk) | テック・アイ生命科学)

脳に作用する薬には危険性もあります

効果と副作用の両方を考えて、医師と相談しながら付き合っていくしかありません

④たろうさんの場合[ASD]

たろうさんの場合は、当事者目線ではなくお母さん目線で描かれています。

たろうさんのお母さんが、子どもの特性に合わせて試行錯誤しながら、一方的に叱らずサポートしているのが本当に素晴らしいです。特に障害の告知が丁寧でした。

- 子どもだからと誤魔化さず簡潔に説明

- 得意な視覚・数字を使って伝える

- 理由を聞いてから注意する

- ルールブックを作る

- こどもの興味を持てそうな勉強教材を使う

- 個別学習塾に入れたことで成績が上がる

俺気づいたんだ。俺に親切にしてくれたり フォローしてくれたりする人は、皆勉強ができて頭がいい。俺自身も勉強ができた方が、これからもそんな人たちを巡り合う確率が高いと思うんだ。

俺はそんな人たちといるのが好きた。だから僕は勉強を頑張る。

これは芯を食った発言ですね。私の実体験としてもよくわかります。

私が通っていた中学は、とても荒れていていじめや仲間外れなどが頻繁に行われていました。ほどんどの人が偏差値の低い高校に行くため、高校も同じ学校なのは嫌だと思っていた私は、親に塾に行きたいとお願いし、通い始めてから偏差値が伸び、高校は進学校へ行くことができました。

高校ではいじめや仲間外れなど、くだらないことをする人はほぼいませんでした。

自分の周りの環境を選ぶことは本当に大事だと思っています。

他のエピソードまとめ

⑤松ぼっくりさん[ASD/ADHD/LD/統合失調症]

機能不全家族で育ちながらも、毒母の介護を懸命に行う真面目で責任感が強い人

⑥まむさん[ADHD/うつ/ストラテラ/コンサータ]

発達障害と診断されたことで、ようやく自分にあった努力や工夫を発見できた人

⑦リサさん[LD]

一生懸命な母親だけれど、健常児と同じ努力を課すのが障害を理解していない親のあるあるで、子どもを逆に苦しめていると分かる。母親目線・子ども目線で描かれているのが分かりやすい。

母親も苦しかったのでしょうが、今だと教育虐待に見えます

⑧ユウトさん[ASD/適応障害/うつ]

夫と子どもが発達障害の妻目線の話。子どもを理解するにつれ夫のことも理解できるようになり、夫との関係を立て直した人の話。

夫が発達障害で困っている人は、参考になる部分が多いと思います

⑨よしこさんの場合

[ASD/双極性障害/不安障害/リタリン/ガバペンチン/ストラテラ/抑肝散/ソラナックス]

学校でいじめが酷かったが、自分を認めてくれた先生に出会えて教師を目指す。卒後、講師として通級教室の担当になることで、子どもたちが自分と同じだと分かって発達障害の診断を受ける。その後、特別支援学校の教員となる。指導教員の「困った子は困っている子」は名言です。

おわりのエピソード

小中と支援級にいて今は大学生になっている人、会社で配慮してもらっている人などが紹介されていて、決して発達障害があるからと、悲観しなくてもいいのではと思わせてくれます。

是非読んでみてください

今ならkindleで無料で読めます。

モンズースーさんの他の作品

生きづらいと思ったら 親子で発達障害でした

2016年に出版されたモンズースーさん自身のことが描かれているようです。1~3巻まであります。

家族から放置されて発達障害に気づかないまま大人になりました

この作品はネコゼさんという女性の半生が描かれています。

親からの育児放棄・兄弟からの虐待・機能不全家族・きょうだい児という過酷な家庭環境で育ち、強迫性障害の二次障害があります。大人になってから発達障害と診断されました。

ネコゼさんは、ストラテラが合わなくてインチュニブが効いたようです。

今ならkindleで無料で読めます。

【子供向け】マンガでわかる子どもの困りごと攻略ブック

この本は、当事者である子どもが最初に発達障害を知る情報として、ネットの「差別表現」を見て欲しくないという想いから作られました。うさぎ先生こと平岩幹男先生が監修されています。

また大人の意見を素直に聞けない子どもでも、漫画なら客観的意見を受け入れられやすいというのもあります。

- 家族や支援者にも参考になります

- 子どもが読みやすいように漢字には総ルビが振ってある

- 視覚過敏の子でも読みやすいフォントを採用

- 小学校高学年から中学生くらいの子に向けて描かれているが、難しくないので低学年の子でも読める

- 興味の幅が狭い子にも読めるようにたくさんのキャラが登場する

発達障害の子供向けというのが貴重です!

目次

- 会話をしている時に相手を怒らせてしまう

- 言葉のキャチボール

- 「話したい」気持ちを我慢できない

- タイマーの活用

- 友達に近づき過ぎちゃう

- 心の距離とものさしの距離を使い分ける練習

- 挨拶をするのが苦手

- 話を上手く伝えられない

- スモースステップで2Wから練習、5W1Hが言えるように

- 親も聞き方を工夫する

- 1番じゃないと気が済まない

- 背景には「負けるのが怖い」心理がある

- 負ける練習をする

- 怒るとすぐに手が出ちゃう

- 忘れ物や無くし物が多い

- 全部覚えておくのは無理と考える

- リストを作る

- 姿勢が悪くてヤル気がないと言われる

- 触れると不快なものがある

- 教室や外で光がまぶしい

- 大きな音がすると怖くなる

- 味へのこだわりが強くて怒られる

- 夜眠れない、日中眠くなる

- お金を使いすぎちゃう

- スマホ・ゲームがやめられない

- 優先順位を考える

- 使う前に切りのいい終わり方を決めておく

- ルールを見える所に貼っておく

- 「お手伝い」で時間延長ルールも

- 読み書きが苦手で勉強ができない

- 「頑張ればできる」は子どもを苦しめる

- デジタル機器を使うことは合理的配慮で許されている

- 困っている時に「助けて」が言えない

- 困った時に使う言葉を練習しておく

- 子ども自身が身近な人を助けて感謝される経験を積ませる

- 他の困りごと

- 緊張すると上手に話せない

- 学校に来ると言葉が出でこない

- 学校から帰ってくるとぐったりしていまう

- 朝はくらくらして起きられない

- 友達が怒られると自分も辛い

口コミもいいです

- 困っている子どもの前に現れるキャラクターが、説教臭くなく、子どもに寄り添いながら、子ども自身が考えられるように促してくれます。

- 子どもが漫画ベースなのでスラスラ読んでくれました

- この本を購入し部屋にそっと置いておいたら、付箋が数枚貼ってあって、読み込んでいる様です。

後日、本人に聞いてみると、「分かりやすくて良い」との事。

実は困ってる子は沢山いると思うんです。こういう本を学校で取り上げて欲しい!! - 相手の気持ちの説明と自分の気持ちの説明、両方をマンガにしてあるので理解しやすい

- 実際に意識して本の真似をしたらお友達の返答や周りの反応がよかったと喜んでいました

- 発達障がい、自閉症等の表記ではなく、『苦手なこと』『困りごと』との表記となっている事で、親子で読んだり、子どもに安心して勧められると思いました。

- 子供向けに書かれた本ですが、親にとっても接し方や支援の仕方、子供への説明の仕方を振り返る良い機会になりました

- 子供は「親からの言葉を説教や叱責と受け取りがち」なので、親が直接子供に言わなくても、この本をそっと置いておくだけで、子供が自らの困り事を読んで認識するのは良い方法

- シンプルながらも要点がまとめられたわかりやすい内容

- 「学校生活の攻略本だよ」と買い与えました

平岩先生のYouTube動画もおすすめです

まとめ

今回はモンズースーさんの漫画をご紹介しました。モンズースーさんの漫画は「お涙頂戴・ど根性もの・苦労話・悲惨な話」ではなく、工夫や対策が示されて読後感が前向きになれる、とても好きな漫画家さんです。

確かに発達障害の子育ては大変です。苦労も多いです。健常児と比べて悲しんだり辛いことも多いと思います。

だけど私は娘を育ててきて、試行錯誤を繰り返すことで創意工夫を楽しみ、子どものために生きることは自分自身の幸せにもつながると思える瞬間が沢山ありました。

今は少数派の発達障害者ですが、今後発達障害と診断される子は増々増えると思っています。

否定するのではなく、特性を前向き捉えて工夫・対策しながら育てていく方が現実的です。

最後に夫の会社の部下の方の話をご紹介します。

夫の会社の営業部で使えないと言われ、うつ病を発症した社員がいました。夫は全体をカバーする部署の管理職なのですが、ここで使えないなら首にするからと上司に言われ、その部下が異動してきました。産業医と話をすると発達障害もあるというので、夫は彼をしばらく観察して、今までは苦手なコミュニケーションが必要とされる営業職だから認められなかったのだと思い、元々プログラミングが得意であったためシステム構築やDX化を任せるとみるみる頭角を現し、更に自ら進んでAIを学び、今では会社のAI導入の担当者となり周囲からも認められ、系列会社からも引っ張りだこで必要とされる人材となったそうです。夫は彼を「元々優秀で才能があったのに、潰されるところだった」と言っています。

特に日本の会社は部署異動によってゼネラリスト(何でもできるオールラウンド型の人材)になることが求められますが、発達障害の人はスペシャリストとして活躍できる人の方が多いのではないでしょうか。海外ではスタートアップや中小企業など一部の会社以外は、採用時に専門性を重視する会社が多いそうです。